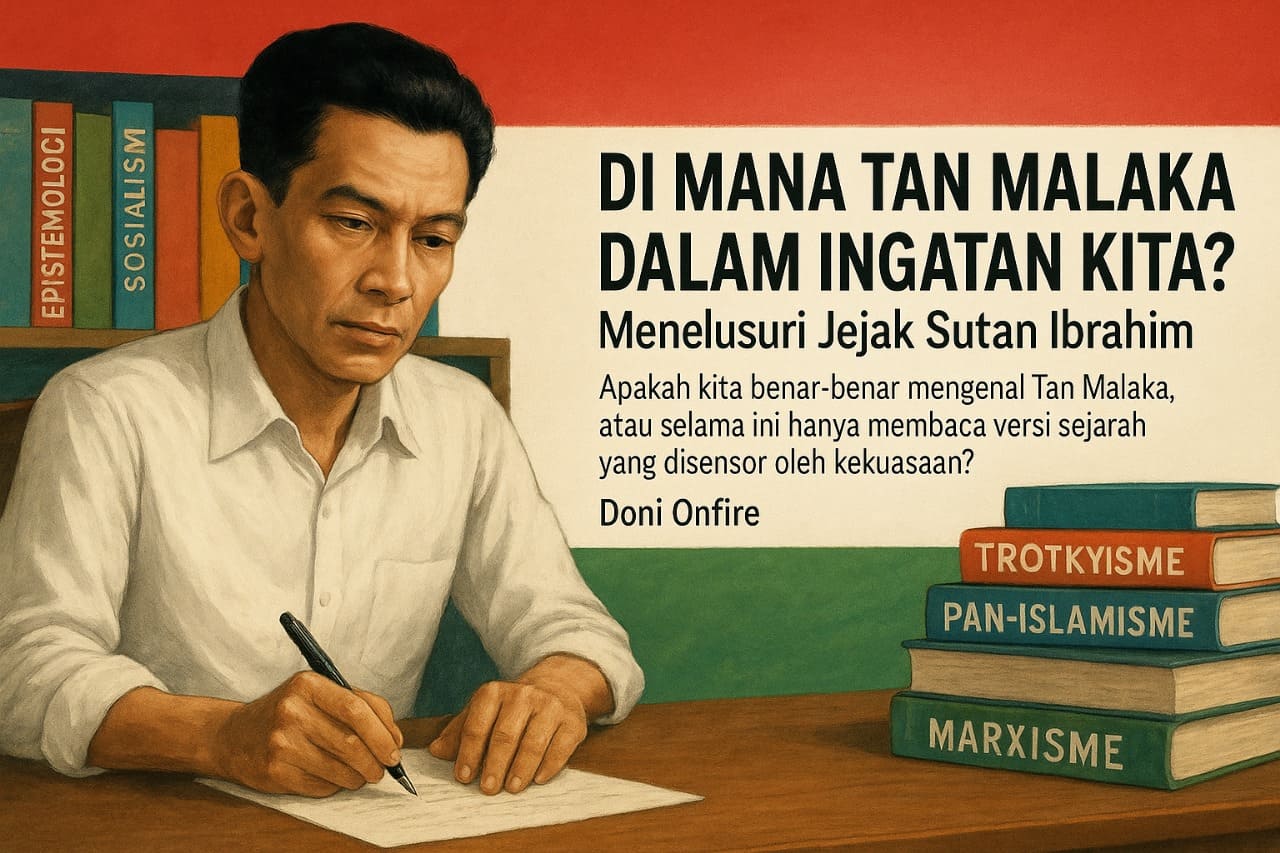

SENANDIKA.ID – Apakah kita benar-benar mengenal Tan Malaka, atau selama ini hanya membaca versi sejarah yang disensor oleh kekuasaan?

Mengenal Lebih Dekat Sutan Ibrahim: Sosok di Balik Nama Tan Malaka

“Ketika saya berdiri di depan Tuhan, saya adalah seorang Muslim. Tapi ketika saya berdiri di depan manusia, saya bukan seorang Muslim.”

(Ucapan Sutan Ibrahim dalam Kongres Keempat Komunis Internasional, Moskow, 12 November 1922)

Kalimat itu mencerminkan betapa kompleks dan berlapisnya identitas seorang tokoh revolusioner Indonesia yang kelak dikenal dengan nama Tan Malaka. Ia menyampaikan pandangan tersebut sebagai tanggapan terhadap tesis Lenin yang menekankan pentingnya “perjuangan melawan Pan-Islamisme.” Namun, Tan Malaka memilih pendekatan berbeda—lebih lunak, lebih positif, dan lebih kontekstual terhadap Islam dan umatnya dalam pergerakan sosial-politik dunia saat itu.

Tan Malaka adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia lahir pada 2 Juni 1897 di Nagari Pandam Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nama aslinya adalah Sutan Ibrahim, anak sulung dari pasangan HM. Rasad Chaniago dan Rangkayo Sinah Simabua, seorang perempuan terhormat dari suku Simabua. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Kamaruddin.

Ketika usianya sekitar 16 tahun, pada tahun 1913, Sutan Ibrahim dikukuhkan melalui upacara adat Minangkabau dengan gelar “Datuk Tan Malaka.” Gelar ini bukan sekadar penghormatan, melainkan simbol kepercayaan adat yang besar. Gelar “datuk” dalam budaya Minangkabau mengandung makna sebagai pemimpin, orang yang dituakan, penghulu, atau kepala adat tanda bahwa sejak muda, Sutan Ibrahim telah dianggap memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat, baik secara kultural maupun spiritual.

Meresapi Pemikiran Sutan Ibrahim: Antara Komunisme, Islam, dan Republik

Berbicara tentang komunisme memang membuat banyak orang Indonesia hari ini merasa ngeri. Bayang-bayang tragedi G30S/PKI dan narasi tunggal Orde Baru telah menciptakan stigma yang menempel kuat terhadap segala sesuatu yang berbau kiri. Namun, pada zamannya saat Tan Malaka hidup dan berjuang. Komunisme bukanlah sekadar momok, melainkan salah satu kekuatan utama dunia dalam melawan penindasan dan imperialisme.

Pandangan anti-agama dalam komunisme sering dirujuk pada diktum Karl Marx yang terkenal: “agama adalah candu rakyat.” Namun, diktum ini lahir dari kritik Marx terhadap Gereja yang dianggap lebih memihak penguasa ketimbang membela kaum tertindas. Di titik inilah Tan Malaka tampil berbeda. Sebagaimana ditulis oleh Harry A. Poeze, meskipun Tan dekat dengan Moskow dan gerakan komunis internasional, bukan berarti ia meninggalkan agama seperti yang diasosiasikan dengan paham komunis secara umum.

Tan Malaka tumbuh dalam lingkungan Muslim yang taat. “Saya lahir dalam keluarga Islam yang taat. Ibu bapak saya keduanya taat dan orang takut kepada Allah dan jalankan sabda Nabi,” tulisnya dalam Islam dalam Tinjauan Madilog (1948). Ia adalah seorang komunis, ya, tetapi bukan anti-Islam. Ia pernah bahkan menaruh harapan pada Pan-Islamisme sebagai kekuatan sosial-politik yang bisa bergerak bersama dalam gerbong Sarekat Islam.

Bagi Tan, jalan komunisme dan Islam memang berbeda secara ideologis, namun keduanya dipersatukan oleh cita-cita besar: membebaskan kaum tertindas. “Seperti halnya kita ingin mendukung perjuangan nasional, kita juga ingin mendukung perjuangan kemerdekaan 250 juta Muslim yang sangat pemberani, yang hidup di bawah kekuasaan imperialis,” ujarnya dalam salah satu tulisannya. Dalam Naar de Republiek (1922), Tan merumuskan gagasan tentang Indonesia merdeka sebagai sebuah republik. Dan ia yakin, perbedaan ideologi bukanlah penyebab utama perpecahan, melainkan akibat dari propaganda politik yang disengaja.

Tidak seperti banyak tokoh Marxis lainnya, Tan Malaka tidak menelan mentah-mentah ajaran Marx. Ia menyesuaikan teori Marxisme dengan konteks Indonesia sebagai negara agraris, di mana mayoritas rakyat adalah petani, bukan buruh industri seperti dalam teori Marx klasik. Bila Marx menekankan pentingnya industrialisasi dan lahirnya kelas proletar, Tan menyadari bahwa revolusi Indonesia tidak bisa menunggu proses itu. Dalam konteks inilah ia mengembangkan pemikiran Marxis yang khas: revolusioner secara intelektual, tetapi tetap membumi dengan realitas lokal.

Tan Malaka adalah Marxis sejati dalam pemikiran, namun seorang nasionalis utuh dalam tindakan. Inilah keunikan pemikirannya: memadukan idealisme internasional dengan kepekaan terhadap perjuangan lokal dan religiositas rakyatnya.

Tan Malaka di Mata Para Tokoh Bangsa: Jejak yang Tak Terhapus

Tan Malaka mungkin adalah salah satu tokoh paling penuh paradoks dalam sejarah Indonesia. Dihormati dan dijuluki sebagai “Bapak Republik Indonesia” oleh sebagian, namun juga lama dikucilkan dalam narasi resmi sejarah. Di balik sosoknya yang kerap disalahpahami, sejumlah tokoh bangsa justru menaruh kekaguman mendalam terhadap pemikiran dan perjuangannya.

Budayawan Taufiq Ismail, misalnya, membantah keras tuduhan bahwa Tan Malaka adalah bagian dari Partai Komunis Indonesia (PKI). “Dia adalah orang yang justru dimusuhi PKI karena sikapnya yang kritis,” tegasnya. Taufiq mengisahkan bahwa ayahnya, KH Gafar Ismail anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah sahabat diskusi Tan Malaka. “Setiap kali pulang sidang, beliau sering bercerita bahwa telah bertemu dan berdiskusi dengan Tan,” ujarnya. Taufiq bahkan mengenal Tan sejak kecil lewat buku Dari Penjara ke Penjara, yang ia baca saat masih kelas lima Sekolah Rakyat.

Presiden Soekarno pun tidak menyembunyikan kekagumannya. Di masa mudanya, ia telah membaca Naar de Republiek Indonesia dan Aksi Massa, dua karya penting Tan Malaka yang membentuk arah pemikiran revolusioner. Kekaguman itu begitu besar hingga Bung Karno pernah berkata, “Kalau saya tiada berdaya lagi, kelak pimpinan revolusi akan saya serahkan kepada saudara (Tan Malaka).”

Adam Malik, dalam buku Mengabdi pada Republik Jilid II, menyandingkan Tan Malaka dan Jenderal Soedirman sebagai Dwi Tunggal dalam perjuangan republik. Jika Tan adalah bara-api revolusi, maka Soedirman adalah gerilyawan yang taktis. Keduanya menyatu dalam semangat yang sama: menolak segala bentuk kompromi terhadap kemerdekaan. Pada 4 Januari 1946 di Purwokerto, Tan Malaka memimpin rapat besar Persatuan Perjuangan. Soedirman hadir dan mendukung penuh pidato Tan: “Orang tak akan berunding dengan maling di rumahnya. Selama masih ada satu orang musuh di Tanah Air, satu kapal musuh di pantai, kita harus tetap lawan.” Soedirman menyahut, “Lebih baik dibom atom daripada merdeka kurang dari 100 persen.”

Muhammad Yamin tak segan menyebut Tan sebagai Bapak Republik Indonesia, karena ialah tokoh pertama yang mencetuskan nama “Republik Indonesia” melalui bukunya Naar de Republiek Indonesia. Pemikirannya menjadi pijakan bagi banyak pendiri bangsa lain.

Jenderal A.H. Nasution pun mengakui kontribusi besar Tan dalam sejarah militer Indonesia. Ia menyebut Tan sebagai “seorang pemikir brilian” dan menegaskan bahwa namanya harus dicatat selamanya sebagai tokoh militer Indonesia.

Dari para tokoh bangsa ini, kita tahu bahwa Tan Malaka bukan sekadar nama yang lalu-lalang dalam sejarah. Ia adalah suluh yang menyala di jalan kemerdekaan, yang meski sering dibungkam, tak pernah padam dari benak para pemikir besar negeri ini.

Gelar Pahlawan untuk Tan Malaka: Akhir Tragis Sang Revolusioner Gelisah

Revolusi, sering kali, bukanlah dongeng penuh pahlawan gagah dan akhir bahagia. Ia juga menyimpan luka. Revolusi bisa memakan anak-anaknya sendiri. Kisah Tan Malaka membuktikan hal itu sebagaimana kisah tragis Che Guevara, yang menolak intervensi Uni Soviet atas Kuba dan memilih bergerilya hingga tewas ditembak tentara Bolivia pada 1967. Tan dan Che adalah dua wajah dari semangat yang sama: revolusioner yang gelisah, yang mencari kemerdekaan sejati di luar batas politik, ideologi, dan kekuasaan.

Tan Malaka pun bernasib serupa. Ia ditembak mati oleh pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sendiri, di bawah komando Letnan Dua Sukotjo, pada 21 Februari 1949. Ironis. Ia yang sejak awal menyuarakan kemerdekaan Indonesia bahkan sebelum Proklamasi, akhirnya justru tewas di tangan anak bangsa yang ia perjuangkan.

Namun sejarah tak sepenuhnya abai. Pada 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menetapkan Tan Malaka sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Dalam Keputusan Presiden itu tertulis:

“Menimbang: bahwa kepada Sdr. Tan Malaka almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat jasa-jasa almarhum sebagai pemimpin Indonesia di masa silam, yang semasa hidupnya, karena didorong oleh rasa cinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan yang teratur guna menentang penjajahan di bumi Indonesia.”

Soekarno sendiri memiliki relasi personal dan intelektual dengan Tan Malaka. Dalam pidatonya, yang dikutip oleh sejarawan Harry A. Poeze, Bung Karno berkata:

“Saya kenal almarhum Tan Malaka. Saya baca semua ia punya tulisan-tulisan. Saya berbicara dengan beliau berjam-jam dan selalu di dalam pembicaraan-pembicaraan saya dengan almarhum Tan Malaka ini, kecuali tampak bahwa Tan Malaka adalah pencinta Tanah Air dan Bangsa Indonesia, ia adalah seorang sosialis yang sepenuh-penuhnya.”

Maka, gelar Pahlawan Nasional bagi Tan Malaka bukan sekadar penghargaan formal. Ia adalah bentuk pengakuan atas perjuangan yang kerap dibungkam. Ia adalah upaya mengembalikan Tan ke tempat yang layak dalam sejarah bangsa bukan sekadar tokoh yang dikenang karena akhir tragisnya, tetapi sebagai pemikir besar dan pejuang sejati yang mendahului zamannya.

Tan Malaka mungkin telah tiada, namun ide-ide dan semangatnya terus menyala di benak para pembelajar, pemikir, dan pejuang yang percaya bahwa kemerdekaan sejati adalah perjuangan yang tak boleh selesai hanya di meja diplomasi.

Kesimpulan: Menghidupkan Kembali Gagasan yang Pernah Dibuang

Kita tentu tidak ingin menjadi pembaca atau penulis sejarah yang justru dikutuk oleh sejarah itu sendiri. Maka, ketika berbicara tentang Tan Malaka dan Islam, atau Tan Malaka dan nasionalisme, kita dituntut untuk bersikap jujur sekaligus jernih. Kita perlu membersihkan benak dari stigma-stigma yang diwariskan oleh propaganda politik dari satu rezim ke rezim lainnya.

Politik, sebagaimana sejarah, kerap kesulitan berdamai dengan kebenaran. Sebab itu, tak jarang sejarah menjadi milik penguasa bukan milik kebenaran. Konon, tak ada sejarah yang benar-benar objektif, yang ada hanyalah sejarah versi pemenang. Dalam keruhnya aliran itu, Tan Malaka adalah tokoh yang terombang-ambing. Seorang penggagas bangsa yang malang. Seorang pemikir besar yang justru dilupakan. Seorang pejuang revolusi yang dibunuh oleh bangsanya sendiri.

Namun warisan terbesar Tan bukan hanya pada peristiwa hidupnya yang dramatis dan tragis, melainkan pada gagasan-gagasan brilian yang ia tinggalkan tentang kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan keberanian berpikir merdeka. Ia adalah seorang sosialis, sekaligus pendidik yang menjadi guru bagi para pejuang lainnya, bukan karena kekuasaan, tapi karena pengetahuan.

Di hari ulang tahunnya yang ke-128, 2 Juni 2025, mari kita kenang Sutan Ibrahim, Datuk Sutan Malaka bukan hanya sebagai nama dalam buku sejarah, melainkan sebagai inspirasi yang terus hidup. Semoga generasi Indonesia ke depan mampu mewujudkan impiannya: membangun masyarakat yang berpikir kritis, logis, rasional, dan mampu berdialog dengan sehat dan terbuka.

Merdeka!